夏が近づくにつれて、スーパーで見かける機会が多くなるうなぎ。

とくに土用の丑の日はうなぎを食べる家庭も多いのでは。ただ小さい子どもがいる場合、一緒にうなぎを食べても大丈夫なのか気になるところですよね。

当記事ではうなぎを与えても良いとされる時期や、子どもに食べさせる際の調理方法などを解説します。

うなぎはいつから食べていいの?

うなぎを食べさせてもいいとされる時期は、専門家によって意見がさまざまです。

ここでは管理栄養士・栄養学博士が監修する離乳食のガイド本(※)から、うなぎを食べさせてもいいとされる時期をご紹介していきます。

早くても1歳を過ぎてから

うなぎのかば焼きをはじめとする魚介加工品は塩分が多く含まれているため、基本的にはどの食品も1歳過ぎまではNG。

どんなに早くても、生後1歳を過ぎるまでは与えないようにしましょう。

なお、”1歳過ぎ”というのは推奨時期ではないため、2歳や3歳を過ぎてから与えても全く問題ありません。

皮付きはもっと大きくなってから

うなぎは1歳以降から与えても大丈夫ですが、皮付きの場合は上手く嚙み切れないため、子どもがもう少し大きくなってから与えましょう。

なるべくなら、消化器官が大人と同じぐらいまで発達する8歳~10歳頃までは控えておいたほうが安心です。

もし、未就学児や小学校低学年の子どもに皮付きのうなぎを食べる機会があったら、しっかりと様子を見ながら注意して食べさせてくださいね。

(参考資料)

※主婦の友 平成29年6月30日発行「いつからOK?離乳食食べていいもの悪いもの」

学研プラス 平成29年11月25日発行「最新版 離乳食食べさせていいもの悪いもの600品」

離乳食時期のうなぎの食べさせ方

離乳食完了期にうなぎ(かば焼き)を与える場合は、以下の手順で処理・調理を行いましょう。

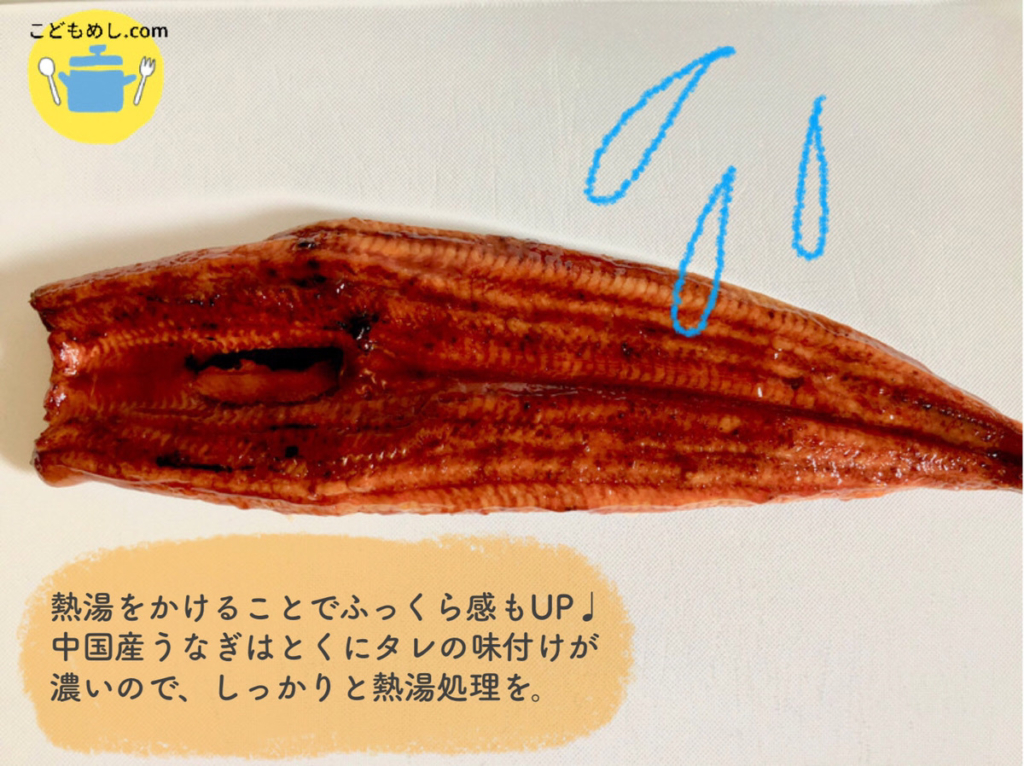

熱湯でタレを洗い落とす

うなぎのかば焼きは醤油やみりん、砂糖を使ったタレでしっかりと味付けがされています。

大人にはちょうど良い味付けですが、子どもには味が濃すぎるので、まずは熱湯をかけてタレを洗い落としましょう。

平らなお皿にうなぎをのせてサッと熱湯をかけ、軽く湯洗いをしたあとにキッチンペーパーで水分をふき取ります。

皮・小骨を取り除く

うなぎのタレを洗い落としたら、今度は皮と小骨を取り除きます。

なお、うなぎは真ん中よりも尾に近いほうが小骨が少ないため、調理する際は尾に近い部分を使うのがおすすめです。

まずは包丁を使って皮を切り剥がします。その後、箸やフォークでうなぎの身をほぐし、ピンセットなどを使って小骨を取り除きましょう。

うなぎの小骨は完全に取り除くのが難しいので、より安全に食べさせたい方は圧力鍋で加熱したり、フライパンで煮たりすると◎。火力調理は皮と小骨を取り除く前に行ってください。

ごはんに混ぜる

うなぎの小骨を取り除いたら、あとは細かく切るだけでOK。

そのまま食べさせるのが不安な場合は、ごはんに混ぜてひつまぶし風にしましょう。

小骨がひっかかるのを少しでも防げる上に、食べやすさもアップします♩

うなぎでアレルギーは起こる?

うなぎはアレルギーが起こりやすい27品目(※)に含まれていないものの、必ずしもアレルギー反応が出ないわけではありません。

ケースとしては稀ですが、うなぎは魚介アレルギーを引き起こす可能性があります。

そのため、既にお子さまが鮭・さば・穴子・はもなどでアレルギー症状を引き起こした経験がある場合は、より深く注意しなくてはなりません。

うなぎをはじめて与える際は、かかりつけの小児科医などに相談してみましょう。

(参考資料)

※消費者庁「アレルギー表示とは」

まとめ

土用の丑の日など、季節の行事で家族そろって同じ料理を食べる際は、子どもにもぜひ同じものを食べさせてあげたいですよね。

しかし、うなぎは味が濃い上に油脂分も多いので、小さな子どもに与えるのはあまりおすすめできません。

1歳過ぎであれば与えてもOKですが、食べさせる際は皮や小骨を取り除き、十分注意しながら与えてくださいね。